平民屋宇有限公司(簡稱“平屋”)在大坑西邨的重建,可謂黑幕重重,但外界不太知情,原因是平屋一直提出好像很有道理的理據,但與事實有很大距離,涉嫌誤導公眾,其本領在昨天的高等法院再次上演。

事緣自2024年初,身為業主的平民屋宇對不遷出的10多名居民興訟,居民雖有充分理據抗辯,但由於沒錢打官司,法援署也不批他們的法援申請,而一直處於劣勢! 其中一名被告86歲婆婆梁亞端幾經辛苦,終於申請到法援來提出司法覆核,要求頒令禁止平屋逼遷直至居民獲妥善安置。

平屋指自己是私人公司、自資運作、不受政府監管,錯錯錯!

昨天在庭上,代表平屋答辯的資深大律師鮑進龍指,平屋自1950年代成立時已經是私人公司(這是錯的),董事的決定不受政府監管,與市建局的合作備忘錄屬於商業性質(這是錯的)。他指出平屋是自資運作(這是錯的),它並非政府的一部份或法定機構,沒有公共權力,其決定由公司董事作出,不受政府監管(這是錯的),稱案件是私人領域事件(這是錯的),因此法庭應撤銷司法覆核。

然而,代表申請方,即住戶梁亞端,申請司法覆核的資深大律師杜淦堃,在庭上並沒有提出有力證據,反駁平屋的錯誤理據,只稱平屋是一個「獨特的私人機構」,指平屋營運的大坑西邨是香港唯一的私營公共房屋。他也指,平屋跟市區重建局就該邨重建簽署「合作備忘錄」,重建後提供政府資助房屋和提供房屋安置居民,平屋作出的決定與公共資源有關,並履行公共職能。申請方指,平屋提供的租金津貼不足以支付居民在重建期間的住房開支,申請人也無從得知平屋會否如期在2029年完成重建,因此拒絕簽署遷出承諾書。

代表申請方的大律師說出了事實,就是平屋是「履行公共職能」,但並沒有提出有力證據證明這點,也沒有提供證據證明平屋在重建中沒有履行此職能,包括平屋逼居民簽署的退租協議含有魔鬼細節。作為一個資深大律師,杜淦堃理應能夠找到這些資料的,但沒有提出,何解?

老實說,居民其實有很多有力的理據和證據可以反駁平屋,但代表他們的資深大律師沒有這樣做。一方面,答辯人平屋提出的資料並非事實,另一方面,代表申請方的資深大律師提出的理據軟弱無力,進不到問題的核心!

高院法官高浩文聽畢雙方陳詞後,撤銷居民司法覆核申請,並將於6月底前頒布理由。

平屋方在庭上指,平屋不是房委會,大坑西邨亦不是房委會轄下的公屋,其安置計劃不受《房屋條例》規管,平屋私人出資安置居民,與居民的承諾書屬於私人合約。首先,平屋不受《房屋條例》規管是對,但它是受到政府與其簽訂的歷史性協議規管,否則大家以為一個私人公司會那麼大方「私人出資安置居民」?

平屋與政府簽署協議,必須提供房屋給居民,反映平屋履行公共職能

如果平屋是私人機構,便不用安置居民,大可通知要住戶搬走便是了,為何表面上做那麼多動作扮有心安置居民呢?原因就是平屋與政府早於半世紀前簽訂了協議,平屋有責任“永久”提供房屋給居民!那麼在重建時,當然要妥善安置居民了,而不是威迫居民簽署退租協議,並於當中隱藏不讓居民回遷的魔鬼細節(這點我們在之前的調查報道已經揭露了)。

那麼平屋是受著什麼歷史協議規管,而必須永遠提供房屋給居民,而在重建時應妥善安置居民呢?本報獨家得到一些歷史文件,現為大家揭露內情:

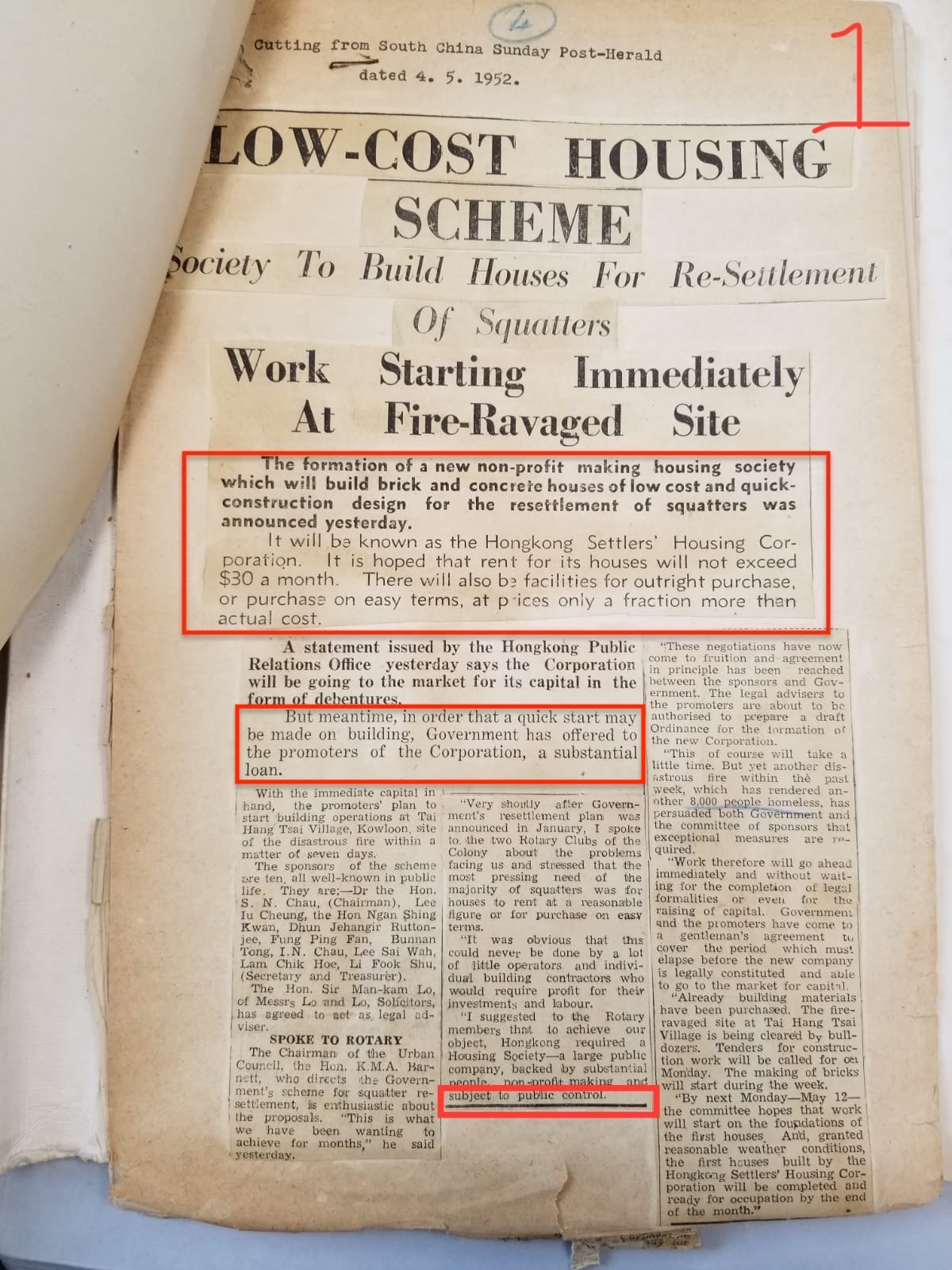

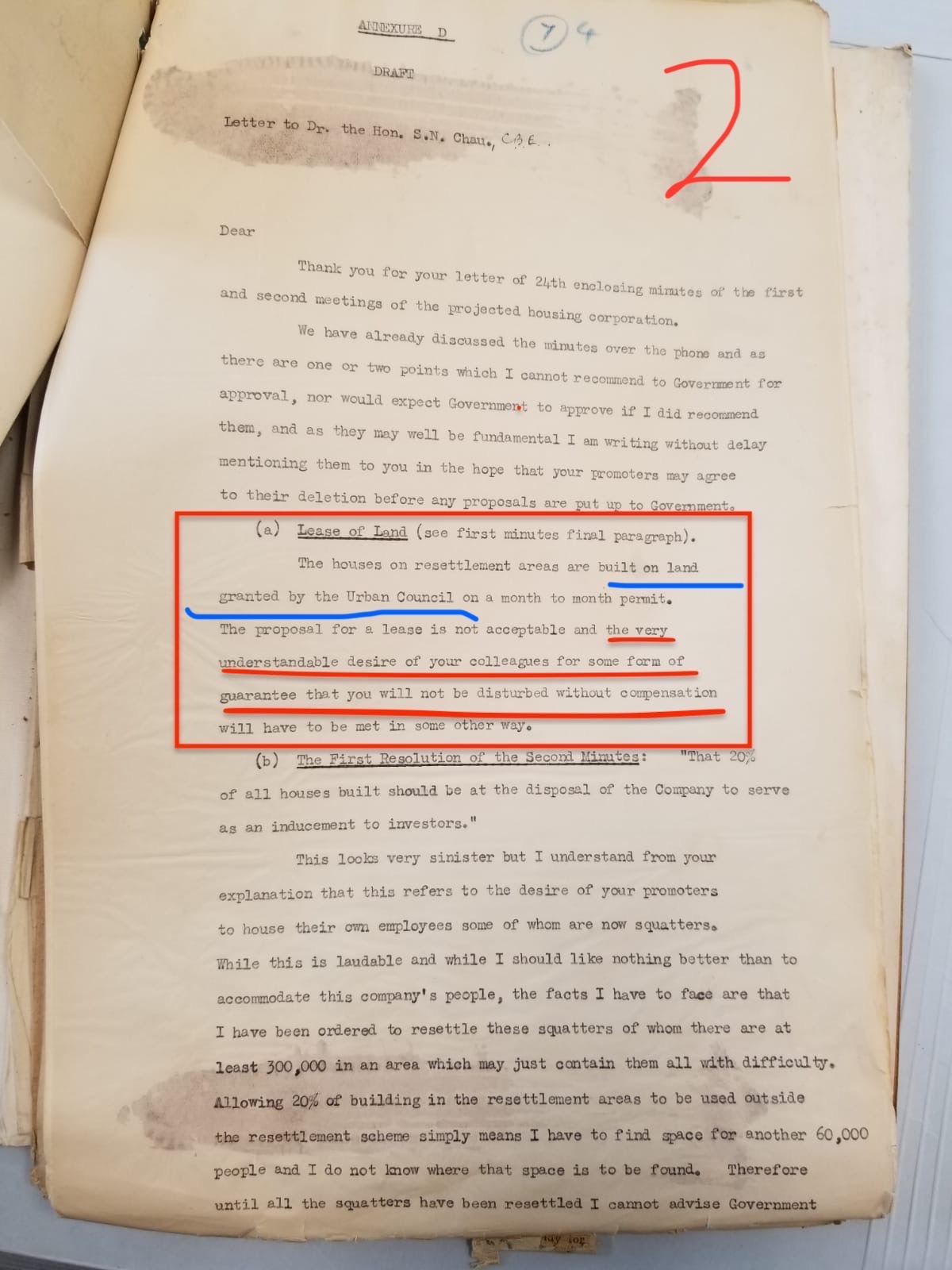

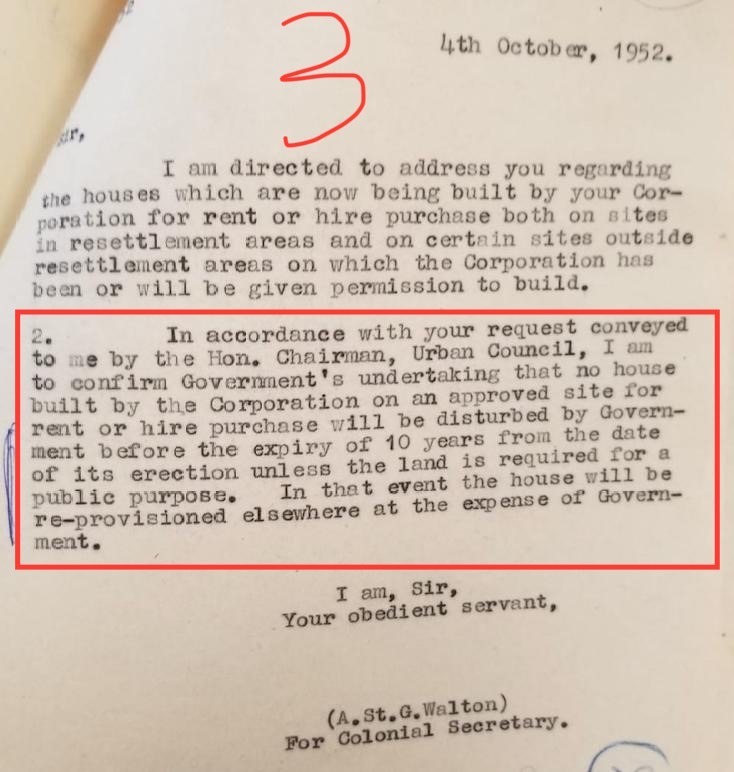

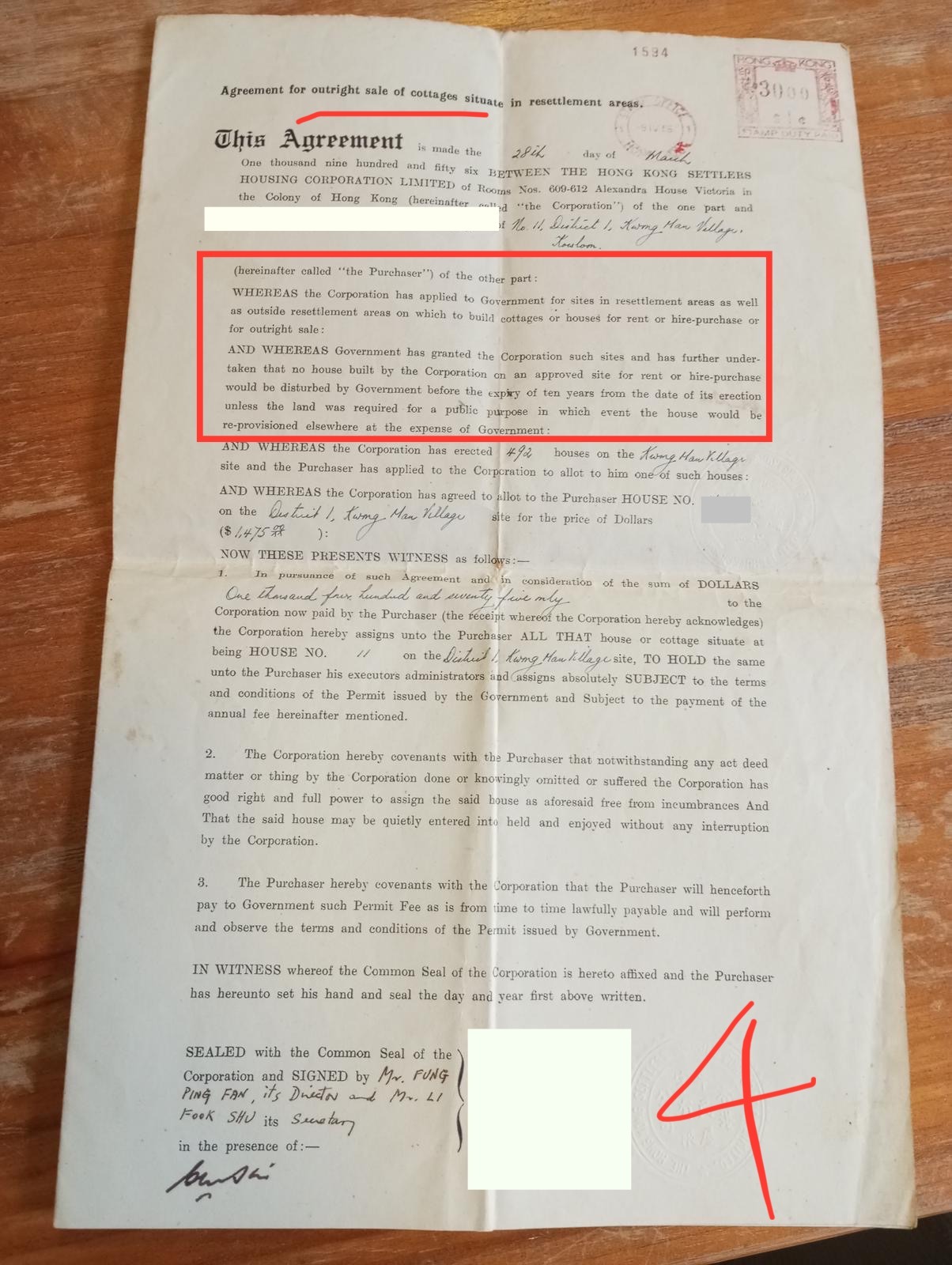

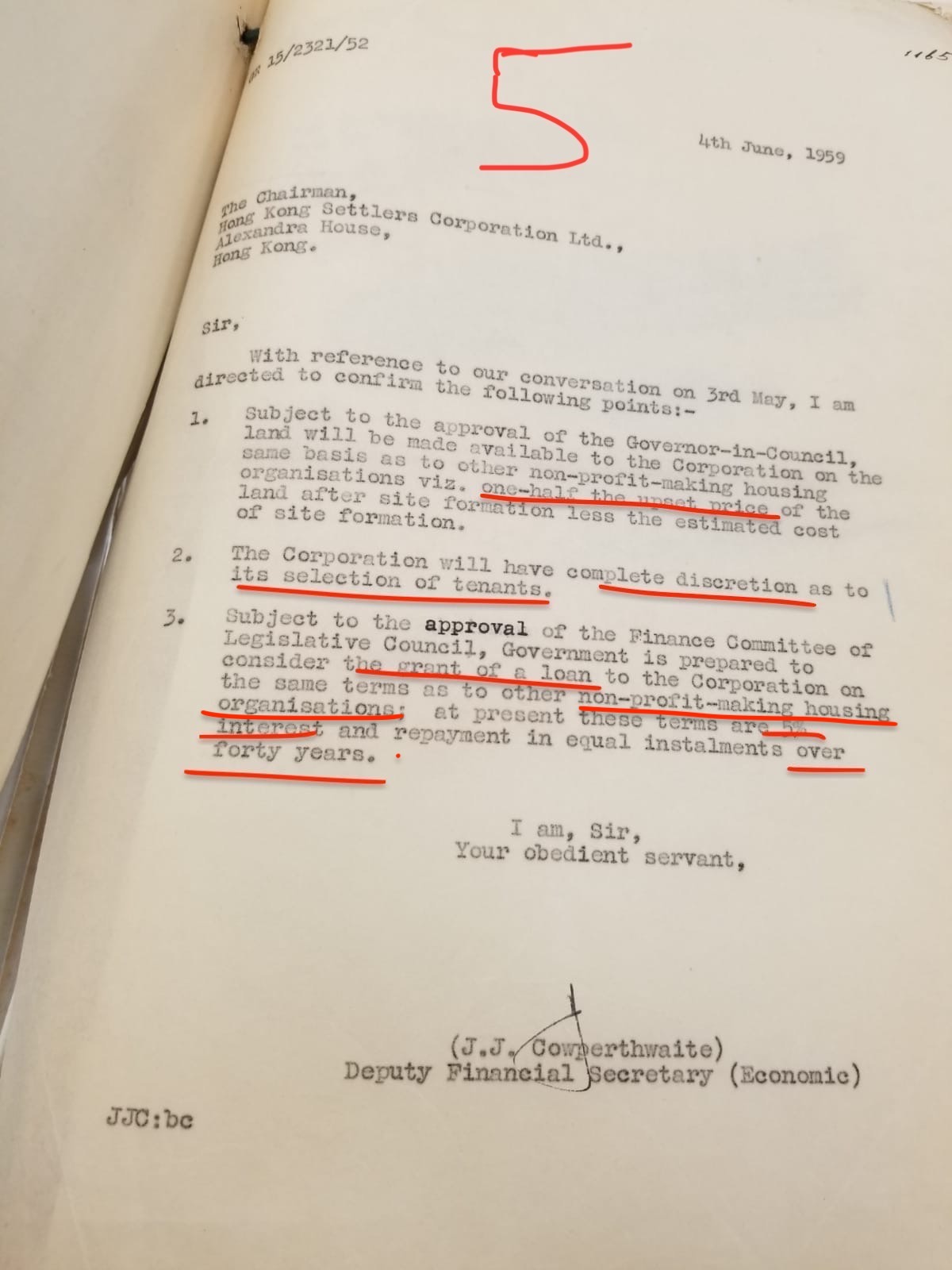

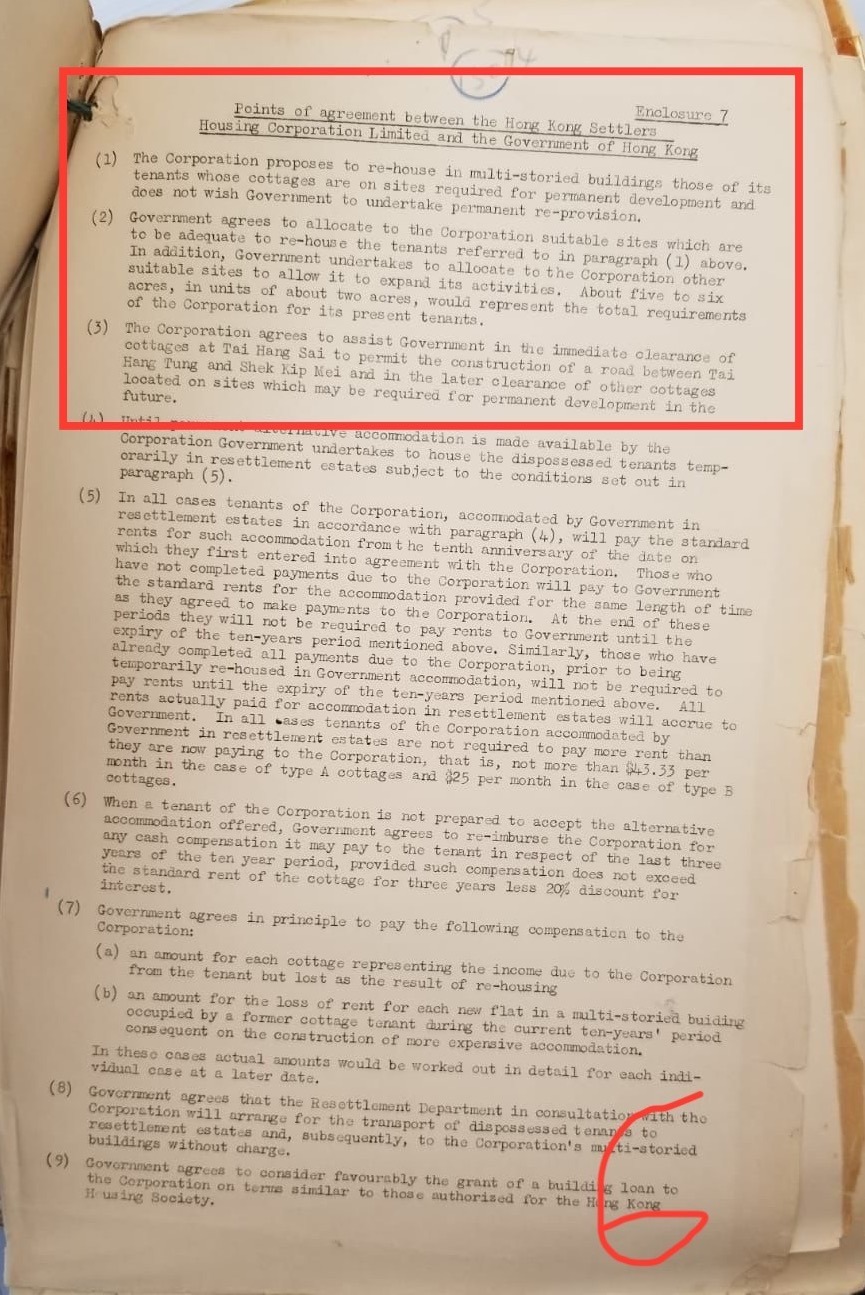

大坑西邨的重建根本不屬於私人領域,平民屋宇也必須履行公共職能。 讓我們把時光倒流到1950年代來證明。根據1952年5月4日的一份《南華早報》報道(見下圖1),當年是政府引領平民屋宇有限公司成立的,官員並指明它是非牟利性質、並受公共控制(subject to public control) ,即政府直接控制。市政局並給予平民屋宇土地,興建光民村平房安置火災災民,並承諾如果在10年內清拆政府會提供居所安置居民(見下圖2、3、4)。及後政府真的在10年內清拆光民村,政府給予平民屋宇比市價平一半的土地,還借錢給該機構興建大坑西村(見下圖5)。根據1950年代末政府與平民屋宇的協議(見下圖6),平民屋宇承諾興建多層屋邨,並代替政府提供居所「永久安置」受清拆影響的居民,政府還給予平屋更多土地來擴展它的發展。

四點真相,證明平屋聲稱私人公司、不受政府監管等並非事實

這些歷史文件證明了以下四點真相:

1)大坑西邨單位屬於原居民的物業,他們並非租戶。

在1950年代初,光民村的村民以租購合約或一次過付款向平民屋宇購買了平房,他們的合約中訂明政府承諾如果10年內清拆便會出資提供居所給有關居民作賠償。其後政府真的要收回土地來興建更多房屋給市民,這時平民屋宇「離奇地」自告奮勇說會代替政府興建多層屋邨「永久安置居民」。根據政府與平屋在1950年代達成的協議(圖6),平屋須代政府履行公共職能,安置原居民的。

2)根據1952年5月4日《南華早報》的報道(圖1),平民屋宇並非私人公司,它的成立是非牟利性質(non-profit-making),並受公共監管 (subject to public control)。政府在發給平民屋宇的書信中,界定平民屋宇為非牟利房屋機構(圖5),有公職在身。

3)平民屋宇獲批以優惠地價買入大坑西邨土地,和政府以非牟利房屋機構條款給予其貸款(圖5)。這些優惠證明大坑西邨涉及公共資源。

4)根據平民屋宇與政府的協議(圖6)平民屋宇要代替政府履行房屋責任,重建的事宜並非私人領域,而是公共領域。

在公司註冊處查看資料,平屋是擔保有限公司(“Limited by guarantee”),擔保有限公司並沒有實益擁有人,因此公司是不能轉讓的。平屋怎會是其代表律師所指的「私人公司」呢? 再給大家另一個證據,公司註冊處的周年申報表顯示「公司」類別分三種:private company(私人公司), public company (公眾公司)和 company limited by guarantee (擔保有限公司)。只簡單看這一點,已經知道平民屋宇並非私人公司,平民屋宇的代表律師在法庭聲稱平屋是私人公司,並非事實。

簡單看我們以上提供的幾份證據,已經證明平屋在庭上的理據並非事實——平屋不是私人公司,也必須跟從與政府的協議規定,履行公共職能提供居所給市民。換句話說,它不能像私人公司般隨意逼住戶搬走、不可逼他們簽退租協議,更不可在協議中隱藏令居民不能回遷的條款。

至於當中的原居民住戶,包括梁亞端一家,平屋根本沒有議價能力,因為單位是屬於政府給予他們的賠償屋(看圖6和以上第一點)。平屋在1960年代安置他們在大坑西邨時,他們是可以永久得到單位作為物業的,但平屋偷天換日要他們簽「租約」,令他們無緣無故「由業主變租客」,這或許涉及不誠實手法,居民可以對平屋興訟。

總而言之,基於平屋的機構性質和與政府的歷史協議,平屋「並非私人公司」,大坑西邨的重建也「並非屬於私人領域」,這些都是有力的證據讓居民對平屋的決定作出司法覆核。

平屋並非為了「重建」那麼簡單,它的目的是什麼呢?

平屋一方在法庭指,大坑西邨的樓齡超過半世紀,屋邨設計的對邨內的長者極之不方便,所以才決定重建。平屋又指,可修訂協議延長提供給居民的租房津貼(如果是真心的,為何不在退租協議寫出來?)

憑平民屋宇對待居民的威逼手法,我們認為它「重建」大坑西邨的目的,並非關心居民,也並非重建那麼簡單。那它的目的是什麼呢?我們還有很多證據在手,將來再揭露!

透視報

相關文章: